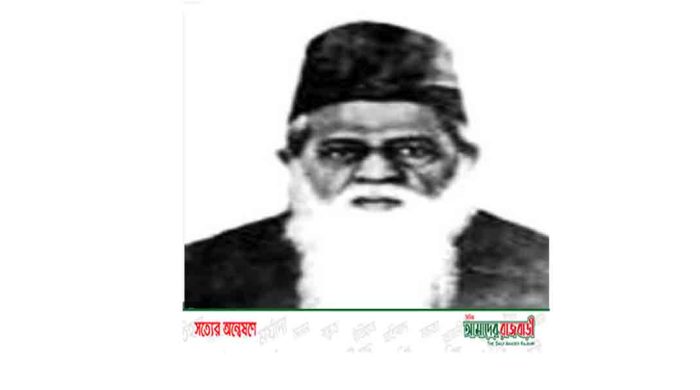

তিনি ছিলেন ভাষাসৈনিক, ভাষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী, শিক্ষক, দার্শনিক, আইনজীবী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি ভাষাবিদ। ১০ জুলাই এই মহান গুণী মানুষের ১৪০তম জন্মবার্ষিকী। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অবিভক্ত চব্বিশ পরগনা জেলার পেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তাঁর নাম ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তাকে জ্ঞানতাপস নামে অভিহিত করা হতো। তিনি নিজেই নিজের একটি নাম দিয়েছিলেন। সেই নামটি হলো ‘জ্ঞানানন্দ স্বামী’। তিনি ‘চলন্ত শব্দ কল্পদ্রুম’ বলেও পরিচিত ছিলেন।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৮টি ভাষায় সুভাপতি ছিলেন। তবে বাংলাভাষাকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকেই ছিলেন সোচ্চার। ১৯৪৭ সাল থেকেই তিনি এ বিষয়ে তীব্র দাবি উত্থাপন করছিলেন বিভিন্ন প্রবন্ধে ও ভাষণে। তিনি বলেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হয়ে উর্দু বা আরবী হলে তা হবে গণহত্যার শামিল। তিনি পাকিস্তান সরকারের সকল প্রকার ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে বাংলা ভাষার পক্ষে তার সংগ্রাম চালিয়ে যান। তিনি ভাষা আন্দোলনকারী ছাত্রনেতাদের জন্য ছিলেন প্রধান প্রেরণা। একুশে ফেব্রুয়ারি হত্যাকা-ের পর তিনি প্রথম কালো ব্যাজ ধারণ করেন। তাঁর দুই পুত্র মুহম্মদ তকীয়ূল্লাহ ও মুর্তজা বশীর দুজনেই ভাষা সৈনিক ছিলেন। কমরেড মুহম্মদ তকীয়ূল্লাহ ছিলেন ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও কর্মী। আর মুর্তজা বশীর ছিলেন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের (তকীয়ূল্লাহ তখন জেলখানায় রাজবন্দি ছিলেন) অন্যতম প্রধান কর্মী।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন একইসঙ্গে অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানুষ এবং ব্যক্তি জীবনে নিষ্ঠাবান ধার্মিক। তিনি বলেছিলেন ‘হিন্দু মুসলমান মিলিত বাঙালি জাতি গড়িয়া তুলিতে বহু অন্তরায় আছে কিন্তু তাহা যে করিতেই হইবে।’ তাঁর আশা ছিল ভবিষ্যতে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান মিলিত বাঙালি জাতি বিশ্বসভায় ফরাসি, জার্মান জাতির মতো আপন সম্মানজনক স্থান অধিকার করবে।

তিনি আরও বলেছিলেন, আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারা ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ এঁকে দিয়েছেন যে মালা তিলক টিকিতে বা টুপি লুঙ্গি দাঁড়িতে তা ঢাকবার জো নেই’।

একটি ঘটনা খুব মনে রাখার মতো, ১৯৫০ সালের পাকিস্তান সরকারের মদদে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। তিনি নিজের বাড়িতে হিন্দু সম্প্রদায়ের কযেকজন মানুষকে আশ্রয় দেন। শুধু তাই নয়, তিনি চকবাজার জামে মসজিদে জুম্মার দিন বক্তৃতায় বলেন- ‘যদি কেউ কোরান শরীফ থেকে প্রমাণ করতে পারে যে, নিরাপরাধ হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষকে হত্যার বিধান রয়েছে তাহলে তিনি নিজের নাম পাল্টে ফেলবেন।’ তিনি তার বাড়িতে আশ্রয় কেন্দ্র খোলার ঘোষণা দিয়ে বলেন পারলে আমাকে প্রতিরোধ কর। তাঁর এই বলিষ্ঠ বক্তব্যের পর চকবাজারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেমে যায়।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ’র শিক্ষাজীবন ছিল বৈচিত্রময়। তিনি ১৯০৪ সালে হাওড়া জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৬ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক (তৎকালীন এফ.এ) পাশ করেন। ১৯১০ সালে কলকাতা সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯১২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্যারিসের সরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৮ সালে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। পড়াশোনা শেষ করার আগেই কিছু দিন তিনি ১৯১০ সালে যশোর জেলা স্কুলে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। বৈচিত্রময় শিক্ষাজীবনে তিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষাও গ্রহণ করেছেন। ফুরফুরা শরীফের বিখ্যাত আধ্যাত্মিক শিক্ষক মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকীর কাছ থেকে তিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং খেলাফত লাভ করেন।

তাঁর কর্মজীবন ছিল বর্ণাঢ্য। তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। শিক্ষাকতা ছাড়াও ভিন্ন পেশায় কাজ করেছেন তিনি। ছাত্রজীবনেই তিনি শিক্ষাকতা পেশায় জড়িত ছিলেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ যশোর জেলা স্কুলে ১৯০৮ সালে শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর সীতাকু- উচ্চ বিদ্যালয়ে কিছুদিন প্রধান শিক্ষকের (১৯১৪-১৯১৫) দায়িত্ব পালন করেন। তারপর তিনি ১৯১৫ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত চব্বিশ পরগণার বসিরহাটে আইন ব্যবসা করেন। ১৯১০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে বেদ পঠনের অনুমতি দেননি পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী। স্যার আশুতোষের চেষ্টায় ও কলিকাতা উচ্চ আদালতের নির্দেশে তিনি বেদপাঠের সুযোগ পান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯১৯ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনের সহকর্মী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক হিসেবে কাজ করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন। পাশাপাশি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২২ থেকে ১৯২৪ সালে পর্যন্ত আইন বিভাগে খ-কালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। ফ্রান্সের সোরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৮ সালে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও রিডার হিসেবে নিযুক্ত হন। সেখান থেকে ১৯৪৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। অবসরের পর তিনি বগুড়ার সরকারি আজিজুল হক কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫৩-১৯৫৫ সালে তিনি পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ফরাসি ভাষার খ-কালীন শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। ১৯৫৫ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালি বিভাগে যোগদান করে ১৯৫৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

পত্রিকা সম্পাদনাতেও তিনি তাঁর জ্ঞানের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি আল এসলাম পত্রিকার সহকারী সম্পাদক (১৯১৫) ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক (১৯১৮-২১) হিসেবে তিনি যোগ্যতার পরিচয় দেন। তাঁরই সম্পাদনা ও প্রকাশনায় মুসলিম বাংলার প্রথম শিশুপত্রিকা আঙুর (১৯২০) আত্মপ্রকাশ করে। এছাড়াও তিনি ইংরেজি মাসিক পত্রিকা দি পীস (১৯২৩), বাংলা মাসিক সাহিত্য পত্রিকা বঙ্গভূমি (১৯৩৭) এবং পাক্ষিক তকবীর (১৯৪৭) সম্পাদনা করেছেন।

তাঁর জীবনের সেরা অবদানের স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি ভাষায়। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রায় ২৪টি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। এর মধ্যে ১৮টি ভাষার ওপর তার উল্লেখযোগ্য পা-িত্য ছিল। উল্লেখযোগ্য ভাষাসমূহ হলো- বাংলা, উর্দু, ফারসি, আরবি, ইংরেজি, অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী, হিন্দি, পাঞ্জাবি, গুজরাতি, মারাঠি, কাশ্মীরি, নেপালি, সিংহলি, তিব্বতি, সিন্ধি, সংস্কৃত, পালি ইত্যাদি। তবে বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর ছিল গভীর ভালোবাসা। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃতি লাভের ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

উর্দু ভাষার অভিধান প্রকল্পেও তিনি সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। পরে পূর্ব পাকিস্তানি ভাষার আদর্শ অভিধান প্রকল্পের সম্পাদক হিসেবে বাংলা একাডেমিতে যোগ দেন। ১৯৬১-১৯৬৪ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমির ইসলামি বিশ্বকোষ প্রকল্পের অস্থায়ী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৬৩ সালে বাংলা একাডেমি কর্তৃক গঠিত বাংলা একাডেমির পঞ্জিকার তারিখ বিন্যাস কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন। তার নেতৃত্বে বাংলা পঞ্জিকা একটি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত রূপ পায়।

সাহিত্যে তাঁর অবদান অনন্য। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ’র সাহিত্যেও প্রতি ছিল বিশেষ অনুরাগ। তিনি নিজেকে সবসময়ই সাহিত্য কর্মকা-ের সঙ্গে যুক্ত রেখেছেন। এম.এ পাশ করার পরই তিনি বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির সম্পাদক হন। ১৯৪৮ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। তিনি উর্দু অভিধান প্রকল্পেরও সম্পাদক ছিলেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অনেক বই লিখেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো – ভাষা ও সাহিত্য, বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, দীওয়ানে হাফিজ, রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম, নবী করিম মুহাম্মাদ, ইসলাম প্রসঙ্গ, বিদ্যাপতি শতক, বাংলা সাহিত্যের কথা, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, ব্যাকরণ পরিচয়, বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, মহররম শরীফ, টেইল ফ্রম দি কুরআন প্রভৃতি।

ভাষা আন্দোলনে অসামান্য অবদান রেখেছেন তিনি ও তাঁর পরিবার। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালি ও ধর্মপ্রাণ মুসলমান। জাতিসত্তা সম্পর্কে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ’র স্মরণীয় উক্তি ছিল- ‘আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙ্গালী।’ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই দেশের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলে বাংলা-কে রাষ্ট্র ভাষা করার পক্ষে যে ক-জন ব্যক্তি জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তার এই ভূমিকার ফলে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পথ অনেকখানিই প্রশস্ত হয়।

১৯৪৭ দেশভাগ হয়। জন্ম নেয় পাকিস্তান। পাকিস্তানের অংশ ছিল দুটি। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। তবে শুরু থেকে পূর্ব পাকিস্তান আমাদের ওপর বৈরী আচরণ শুরু করে। পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুর রহমান শুরু থেকেই আরবি হরফে বাংলা প্রবর্তনের প্রচারণা চালাতে থাকেন। ১৯৪৮ সালের ২৯ শে ডিসেম্বর করাচিতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান শিক্ষক সম্মেলনে ফজলুর রহমান ভাষার ইসলামিকরণের স্বার্থে বাংলাকে আরবি লিপিতে লেখার প্রস্তাব করেন। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বাংলাকে অপরিবর্তিত অবস্থায় পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রভাষা তথা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত দেন।

কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এমেরিটাস অধ্যাপক পদ লাভ করেন। একই বছর ফ্রান্স সরকার তাকে সম্মানজনক পদক নাইট অফ দি অর্ডারস অফ আর্টস অ্যান্ড লেটার্স দেয়। ঢাকা সংস্কৃত পরিষদ তাকে ‘বিদ্যাবাচস্পতি’ উপাধিতে ভূষিত করে। পাকিস্তান সরকার তাকে ১৯৫৮ সালে আমলে তাকে ‘প্রাইড অফ পারফরম্যান্স পদক’ ও মরণোত্তর ‘হিলাল ই ইমতিয়াজ খেতাব’ প্রদান করা হয়। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্স তাকে সম্মানিত সদস্য (ফেলো) রূপে মনোনয়ন করে কিন্তু পাকিস্তান সরকারের অনুমতি না থাকায় তিনি তা গ্রহণ করেননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে মরণোত্তর ‘ডি. লিট’ উপাধি দেয়। ১৯৮০ সালে মরণোত্তর বাংলাদেশের স্বাধীনতা পদক দেওয়া হয়। তাঁর নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হলের নাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ভবনের নামকরণ করা হয়েছে।

এশিয়া মহাদেশের অন্যতম সেরা ভাষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৬৯ সালের ১৩ জুলাই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন। তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ঢাকা হলের পাশে সমাহিত করা হয়। তার অমর অবদানকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে ঐ বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ঢাকা হলের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় শহীদুল্লাহ হল।

লেখক : সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, রাজবাড়ী জেলা সংসদ।